Lembro do estremecimento de quando me mostraram pela primeira vez a existência de Clarice Lispector. Foi ali na escola católica, eu com 14 anos, 8ª série do 1º grau. Todos os meninos e meninas já sabiam que aos 14 não se brinca mais. Era uma espécie de regra que esqueceram de me avisar. Eu alheio não podia senão com as fantasias das primeiras paixões emudecidas. Eu correria ainda muitos anos se não houvesse regras, tudo estava ainda tão preso à sensação da infância que não podia, de repente, e de modo certo, se modificar. No ambiente em que vivia não havia uma forte distinção entre o que fazia um adulto e uma criança. Éramos expostos à sexualidade adulta das formas mais duras e implacáveis, sem que houvesse a chance de dizer não e, ainda, sem que pudéssemos ver a que dura crueza era aquela exposição. Tudo era normalizado como se devêssemos aos adultos, aos mais velhos, nossos corpos. Por isso, nunca houve virgindade como sinônimo de inocência; antes inocência se guardava como um segredo. Quando ela era dita, passava a significar tolice, lerdeza, indolência. Ou se era esperto no ardil da vida ou se perdia na escrupulosa decência do inocente. Entre abusos da malandragem do outro, eu soube não sei bem como guardar esse segredo, como pensar que poderia durar um pouco mais.

A professora de português, que tinha o mesmo nome da santa que batizava a escola, reunia então uma lista de livros que leríamos durante aquele ano: José de Alencar, Lucíola; Bernardo Guimarães, O seminarista; Machado de Assis, O alienista; Roseana Murray, Fruta no ponto; Fernando Sabino, Martini Seco e Clarice Lispector, O primeiro beijo e outros contos (uma antologia da editora Ática). Não sei da consciência que ela tinha ao nos demandar esses livros, mas hoje me parece de uma ousadia inescrupulosa e ao mesmo tempo honesta. Ela nos dizia com todas as palavras: a vida vai do seminário ao sexo, do sexo à loucura, da loucura à vida crua da linguagem. Estou superinterpretando, evidentemente. Mas quem lê hoje essa lista para garotos e garotas de 14 anos lê também quais seriam as suas consequências dessas leituras. Que ela soubesse que esses livros ficariam em cada parte do corpo das crianças e que não há futuro sem eles, essa foi talvez a sua assinatura, a mais profunda. Poderia comentar cada um desses livros, com minha memória — de hipermnésico — e talvez surpreenderia me lembrar mais desses personagens e de suas frases do que do rosto de quem convivi diariamente durante a infância. Isso não vai sem uma espécie de dor abandonada, de uma espécie de sensação de desarranjo e a falta do que nunca fez falta. Trinta anos que vivo com esses livros. É mais tempo do que eu vivo comigo mesmo conscientemente.

Dentre esses livros, alguns morrem a cada ano, outros ficaram ali onde fiz minha cultura e um moldou o que entendo como vida. O livro que fazia estremecer. O livro que tinha a sentença de vida, num beijo de sede: “A vida era inteiramente nova, era outra, descoberta com sobressalto. Perplexo, num equilíbrio frágil”. Soube exatamente o que Clarice queria dizer. Soube e a escola sempre dizia que eu não sabia. Passei a escrever como se não houvesse mais filtros de coesão. Como Clarice pedia ao linotipista não corrigir sua pontuação, eu tinha vontade de pedir a meus professores que deixassem em paz minhas vírgulas, que era a minha única forma de respirar no mundo cercado de violência. O garoto que dava seu primeiro beijo na estátua do chafariz era como essa fragilidade que devia ser guardada em silêncio para que não rompesse o equilíbrio. No fundo, vivia desde então em dois equilíbrios. O primeiro, não desarranjar o código social, não dizer como viver diferente dos demais, manter-se morto no seu canto para não perturbar (e, assim, despertar) as feras. Era como se tivesse de me manter no labirinto atemorizado pelo Minotauro e sem nenhuma esperança de me identificar com Teseu, mesmo que fantasiando uma Ariadne. O segundo equilíbrio, era de conhecer esse sobressalto, a emoção com que as coisas me afetavam, um mundo interior onde surge uma voz para que não houvesse mais silêncio. Eu estava ali entre os poemas que cometia, os diários que eu evitava preencher e minha perplexidade diante da vida, que poderia ter sido outra.

Quis morrer algumas vezes diante da energia que devia dispensar para manter esses dois equilíbrios. Fui morrendo um pouco para ceder ao meio o que me cindia ao meio. Clarice Lispector me ensinou a morrer sem sair de cena totalmente. Lembro de passar aquele ano querendo outros livros dela. Eu não conseguia encontrar. Bibliotecas fracas, espíritos moribundos. Eu também não soube formular isso a meus pais. Então vi passar aquele ano, a excursão do final da escola, as esperanças de não estudar mais na minha cidade, de ter de tomar o ônibus ao invés da bicicleta, de ter de almoçar sozinho, de saber me virar de uma escola com 14 em sala para uma de 12 turmas de 50 alunos cada por série. Era a guerra. Mas nessa anulação de si, na numerização do meu nome, eu soube formular outros modos de acessar o que só existia para mim naqueles poucos contos. Foi assim que até os 18 anos li toda a obra dela. Livro a livro. Primeiro pelos títulos, depois na ordem em que foram publicados, depois apenas os que me eram a cada fase, depois frase a frase. Agora, quando quero ter uma ideia, quando quero poluir completamente meu pensamento e formar outro ser em mim que escreve. O fato é que como depois outros autores foram me formando de modo evidente, Clarice ocupou esse lugar de dar cabo da infância com uma mão silenciosa, como o silêncio insone e sem fantasmas diante da baleia morta. Como o que resta dum carnaval — pra mim, o eterno carnaval de São João Nepomuceno, eu de pirata e longe ainda do que viria a ser — o mundo desse desde o que se pode ser até encarnar no que restaria do meu nome, ou como leria anos mais tarde: “Desci até a rua e ali de pé eu não era uma flor, era um palhaço pensativo de lábios encarnados”. O palhaço de Clarice é meu palhaço até hoje.

O término da infância não equivale a essa imagem do Pierrô apaixonadamente triste. Essa seria a solução simplificada do mundo. O término que propõe a vida com Clarice é a de que possa ainda vir confetes. De que os restos nos personificam não como identificações recolhidas e incorporadas, mas como aquilo que já não é mais escapável. Estamos na elipse descentrada dessa linguagem que insiste em fracassar, se repetir, se desorganizar, tornar-se disjuntiva e implodir uma fantasia constante: ser eternamente uma criança. O dar termo abre meu inacabamento absoluto num mundo em que nada sei, e esses textos passam a saber.

(Em 12 de outubro de 2017, tinha escrito uma nota de leitura, junto à experiência da paternidade, que dizia o seguinte:

COM CLARICE

Passei muitas horas do dia relendo A descoberta do mundo. Passei essas horas porque, como a Clarice, eu também tenho uma inabilidade enorme à narração. “Era uma vez um pássaro, meu Deus”… como ela diria, na lembrança de não ter suas histórias publicadas por não relatarem um fato. O texto do assombro é o texto dela. Fico sempre assombrado, mesmo nesses tão curtos e cansados textos. Mas também passei horas relendo-a como que voltando à minha infância, aquela que vivi até os 17 anos. Entre 14 e 17, li toda a Clarice disponível. Senti que estava afundando conscientemente. Aos 16, meu pai intrigado com minha paixão por ela, me levou a uma peça no Teatro Ipanema: o espaço circular de onde saí com uma compreensão de que eles não tinham entendido nada, e ao mesmo tempo, meu pai sabendo o que nela me atraía. Ele foi garimpando os livros dela. Foram aparecendo mais e mais. Me obriguei a lê-los em ordem, a reler alguns, a perder tantos outros. Tinha criado até mesmo uma espécie de praga particular, porque nunca conseguia ter para mim um exemplar de Água viva, nos múltiplos empréstimos que fazia do livro, já que não entendia com alguém perto de mim poderia viver ou ter vivido sem sentir aquilo. Toda minha preguiça se estendia até as linhas da Clarice. Lembro de uma viagem ainda até o Rio, de carro, em que passei todo o trajeto lendo Uma aprendizagem ou O livro dos prazeres. Chovia muito e os poucos momentos em que levantei os olhos, vi apenas a transformação do cerrado em algo como o resquício de uma mata atlântica. Mas sobretudo, posso dizer que convivi com Clarice. Aprendi dela hábitos: escrever com a coisa, beber Coca-Cola sem parar, fumar displicentemente, ter uma espécie de olhar amargo para Brasília, o horror aos artifícios. E justo hoje, no primeiro Dia das Crianças do meu filho, fico lendo e relendo essas descobertas curtas, num tempo que simplesmente não existe. Ele me olha. Ele percebe que algo ocorreu. Ele não está apenas brincando ao lado, ele partilha a leitura. E como ainda ele está antes da linguagem, fico com a impressão de que talvez ele entenda mais do que eu o que foi minha infância ao lado de Clarice. Então me atenho a duas linhas de 8 de julho de 1972. Ali está escrito: “… amor será dar de presente um ao outro a própria solidão? Pois é a coisa mais última que se pode dar de si”. E penso (ou sinto): amei muito na vida, tendo vivido para dar essa coisa mais última. E, ainda, já nem sei o que é isso a que chamam “si”. Ou melhor, como uma solidão em que há “um ao outro”? Uma brisa chega à varanda, faz 34°C, o sol impediu que saíssemos, Heitor acordando agora e os seus sonhos vão ser tocados por palavras sem perdão, por palavras que talvez um dia ele deixe de compreender. E se tenho de ensinar algo a ele, talvez seja apenas que ele possa também se afundar conscientemente nesse dom de solidão.)

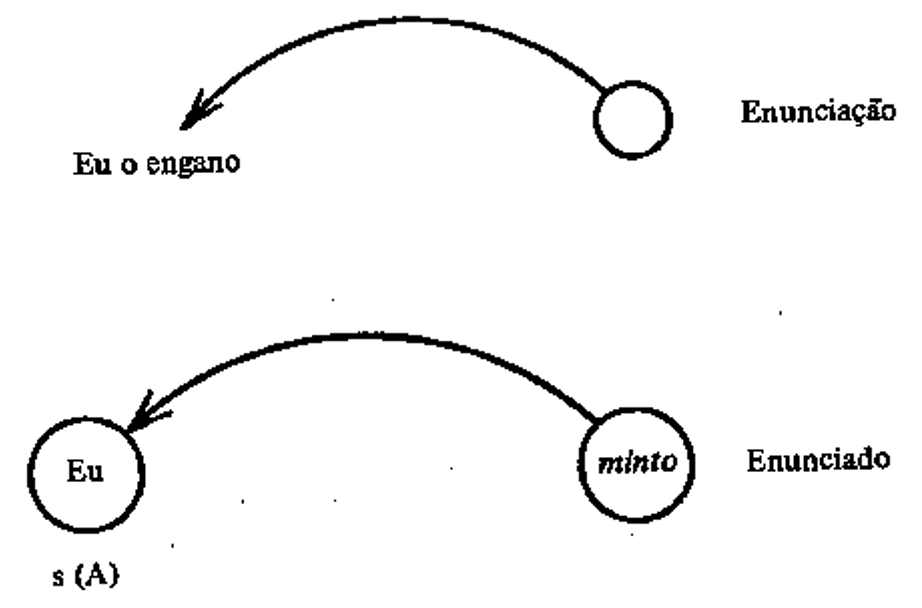

Clarice forjou um desejo de mim que é incapaz de dizer uma única mentira, por isso existe sempre essa solidão e esse afastamento em pronunciar o que não tenha um lugar determinado. Duas vezes por semana sou ativamente professor em sala de aula. Não tenho nenhum problema em falar horas e horas diante de uma turma. A solidão compartilhada é um refúgio sem forma, uma extensão da minha voz e da voz deles e delas. A linguagem cai ali como uma necessidade e mesmo que fale coisas angustiosas todo o tempo — por exemplo como todo poeta já se matou! — a linguagem está executando um destino. Nos outros dias, tudo é mais complicado. Atenção à linguagem é redobrada, não estou à vontade com o improviso (muito menos com o ensaiado), com o espontâneo. Então sou mais calado e me reservo em silêncio uma discussão de se o que diria, se dissesse, seria mentira ou não. E não por haver um fato que o fosse, mas por, ao dizer, qualquer fato não já se tornasse mentiroso; pela natureza da linguagem. Aquela que faz um furo entre eu e Outro, aquela que esse enunciado acerca da mentira somente possa comportar um paradoxo diante da verdade. Ali onde algo me engana, na sua continuidade.

Ora, na escrita eu leio o que está escrito, nada mais. E não foi a psicanálise que me ensinou isso antes de Clarice. E depois dela algo que se consolida nesse uso: falar com uma outra criança que não eu, mas que está em minha vida e depende dela para viver. Trata-se de uma linguagem que não se dá, mas se inventa. Ela não vai “pelo dom”, ela pede um estilo. E um estilo dura muito para se fazer. Apenas perto dessa linguagem sem perdão é que a vida parece abrir-se ao sentido. Apenas nesse amor? Talvez Clarice tenha me feito lembrar disso?

Mas lembro, sobretudo, como ela se lembrava, ao ter de lidar com enxertos de pele, que existe “outra doação a si mesmo: o da criação artística. Pois em primeiro lugar por assim dizer tenta-se tirar a própria pele para enxertá-la onde é necessário. Só depois de pegado o enxerto é que vem a doação aos outros. Ou é tudo já misturado, não sei bem, a criação artística é um mistério que me escapa, felizmente. Não quero saber muito”. Era como se eu também precisasse dessas peles, como se eu estivesse naquele incêndio com ela, e estive quando li os livros sobre ela (Nádia Batella Gotlib, primeiro, depois Olga de Sá, Benedito Nunes, Hélène Cixous, aquele texto da Revista Tempo Brasileiro, e tantos outros). Então esse saber se faz à revelia do saber, por doação. Uma doação doída, como sempre, essa de precisar da pele do outro em nós. Eu, quando me toco ou coço, peço licença às peles que perdi, olho atentivamente os poros abertos, sobretudo quando estão cheios de matéria externa.

O fato é que a cada vez Clarice faz data em mim, para mim. E não estou falando apenas de mim mesmo. Estou escrevendo, o que já não é falar; e estou nessa vida sempre com outros, aqui sem dentro e fora. A temporalidade que me permanece é de quem ouve o porvir que o sonhador toma como presente e que, com isso, produz a imagem exata do passado. O desejo que me causa está nessa imagem do tempo onde ouço G.H. me dizer:

“Dá-me tua mão:

Vou agora te contar como entrei no inexpressivo que sempre foi a minha busca cega e secreta”

Descubra mais sobre pierœyben

Assine para receber nossas notícias mais recentes por e-mail.